一

父亲在客厅里有一个固定的观看电视的位置,在他不伏案写作的时候,就坐在那里无声地看电视。无声的意思是电视机被设置成了静音,因为父亲的失聪,使得他不论电视里的人说什么都听不见,他只是看字幕而已。

我习惯了他看电视的时间以及姿态。父亲无论做什么都是井然有序的:他辛辛苦苦用笔在稿纸上写下的数以几十万计的文字,总是码得整整齐齐,分门别类地装在信封中;家里的储物箱,不论大小,他都会用马克笔在上边清清楚楚地标记,箱中的什物都有什么;如果我有东西在家里找不到,比方说我需要卷尺,只需在他耳边吆喝一声:“老爸,卷尺在哪呢?”他很快就会像变戏法似地拿给我。

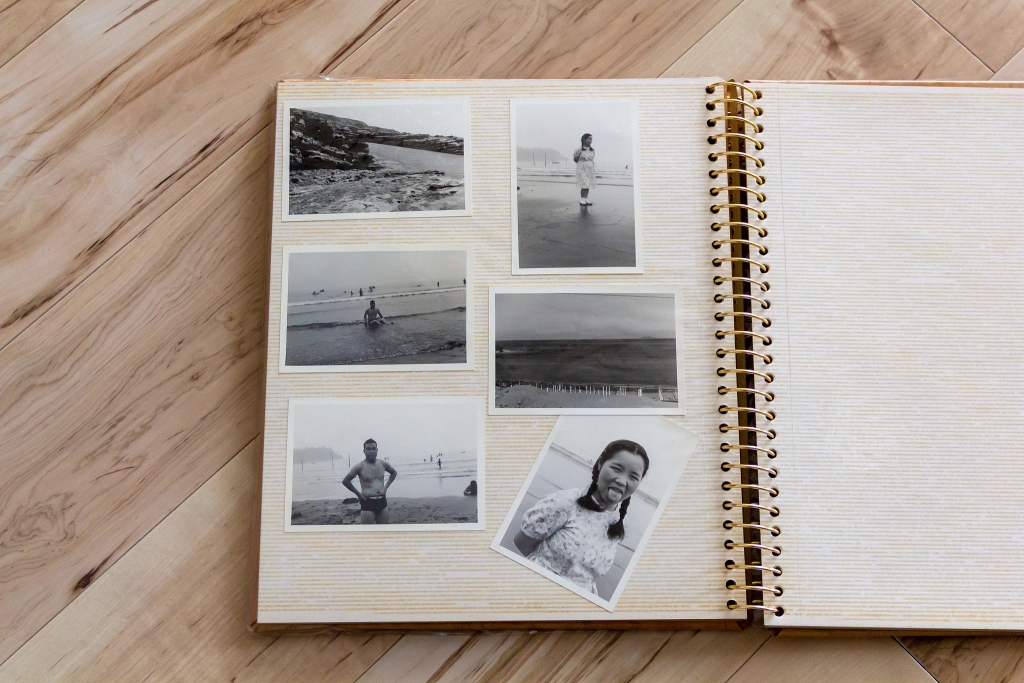

在他被检查出癌症、十分痛苦的最后时日,我发现,他看电视的时间少了,而是悄悄地做起一件事:他把书架上的几十本家庭相册搬到自己身边,一本一本地翻,然后把一些照片抽出来。这些相册,整理得一目了然,每一本都有目录,每一张照片都标注了拍摄的时间和地点。

有一天下班回家,我发现父亲被一堆照片包围着,苦着脸,孤独而无助。“需要我帮忙吗?”我问。“不,”他说,“这些相册是我的,我自己来。”

起初我没有在意,觉得他可能是借此回忆过去的时光;后来,我看到他身边多了个塑料袋,他把抽出来的那些照片丢进袋子;再后来,我发现那个袋子进了门口的垃圾桶。

我趁他没注意,把装满了照片的口袋捡回,再把照片悉数取出,放到一个大盒子里。当时为了父亲的病手忙脚乱,盒子我也没顾上清理,就放在一旁,一时置诸脑后。

直到父亲故去,我再去翻检相册,触目的是大量的空白。我这才意识到,父亲是有意想把其中的一些照片清理掉。

二

相册是媒介快速变迁时代行将消失或者说已经消失的一样东西,让我本着媒介考古学的精神,为数码人类简单描述一下:相册通常是一个带有封皮的用来装固定尺寸照片的软夹子,四五个这样的夹子合在一起放入一个盒子,这样就可以立在书架上。每一个夹子可以像书一样一页页地翻,而每一页都有开口的塑料膜用来装入照片。进入相册的照片是用胶卷相机拍摄、之后拿到街头冲洗店里冲洗出来的,曾几何时,这种冲洗店遍布城市的大街小巷。

有那么几代人熟悉相册,家庭相册曾是当年许多中国家庭的日常。我父母有他们单独的相册,我自己两口人的小家庭也有我们单独的相册;当然,在有了孩子之后,小家庭不太在意前两种了,后来添置的相册,里边清一色全都是孩子的照片。然后,孩子渐渐大了,互联网渐渐笼罩了我们,从我们这一代开始,已经停止使用相机、冲洗照片、归置相册,影像变成了数字流,存储在电子设备里。偶尔有学生冲洗我讲课或者出席活动的照片,将它们装进一本相册,作为礼物送给我,这样的举动几乎让人觉得是史前孑遗了。

但我对相册有着格外特殊的感情。父亲的老相册,是我小时候的玩具之一。

我当作玩具的老相册,和后来的那种有封皮、有盒子、有塑料薄膜的相册截然不同。它是一个像会计账本一样的簿子,一前一后是两个硬纸板,左侧有四个孔,穿上红色的毛线绳并打结,以防簿子散掉。打开用作封面的那个硬纸板,被穿孔的毛线绳所束缚的,是一页页印着浅绿色细花纹的厚纸,而大大小小的照片就用“相角”固定在厚纸上。照片无一例外皆为黑白,在页与页之间有一层薄薄的透明纸,那是我小时候用铅笔练字的地方。

父亲很珍惜这本老相册,他看到我的涂鸦,呵斥我,要我用橡皮擦去,并说我胡闹,作势要打——但并不会真的打。我从小不怕他。

这相册吸引我的,不仅仅是父亲身着戎装的照片——小时候,我无比自豪:我爸是军官!真的穿着1955年解放军授衔时的全套军装!有大盖帽、领章、肩章,还有武装带!他还去朝鲜打过仗,得过勋章!可是,我无论如何也不能把年轻军官的他和我小时候看到的他联系在一起:穿着老棉袄,戴着皮帽子,拿着个丈量尺,满面尘土,在农田里走来走去,身为北大荒兵团一个小小连队的统计员。

他告诉我:相册里的好多照片都是他自己拍的。哇,上世纪50年代,他就玩摄影了?我忍不住问:那你的相机呢?他说:相机是公家的,他是部队的俱乐部主任。

照片里竟然有海口风光、广州红花岗、五指山下的苗族姑娘、“天涯”和“南天一柱”的石刻……父亲说,为了让照相的时候石刻清晰可见,他和战友甚至架起梯子,爬上去把这几个字涂白。这在我幼小的心灵里就属于传奇故事了,令我在冰天雪地的黑龙江,开始憧憬椰林摇曳的三亚。

而且,我最爱不释手的,是父亲别出心裁的照片排列。照片摆放得错落有致,大小得宜,在照片的上边、下边或中间,穿插了各种从报纸上剪下来的美术字,充当整个相册的导览。“战斗年华”“生活在祖国的边境”“生活的一页”“碧海红波”“因为我们热爱生活……”等标题,为我上了人生第一课。我暗暗立志,自己长大以后要成为像爸爸那样走南闯北的人。不仅如此,这种审美还深刻地影响了我们仨子女,我记得,哥哥的大学相册,不折不扣地就是父亲创意的翻版。

所以,这本老相册,不只是我的玩具,它是我的启蒙读物。

三

老相册的封底封面都是红色,只有右侧前后的四个角涂成绿色,大概象征着相角。它不像后来我给父母买的相册,有漂亮的封面设计,印着英文的Photo Album字样,标明“4R200过塑纸芯相册”,有的还会登载一句漂亮的格言:“每个人都会留下一个故事,这个故事比他发现时更优美。”

父亲走后,这本老相册一直静静地躺在书架上。它仿佛承载着父亲对我的交待,虽然它到底实际交待了什么,对我来说并不明确。它暗哑发黄的画面,部分脱落的相角,有些地方不知为什么遗留的空白,仿佛有种催眠的力量,令我入迷。有时我会久久地望着它,什么也不想。有时我抚摸打结的红绳,想到父亲无数次摸过同一根绳。

不论父亲想同我说什么,他和我之间,已然出现巨大且不可逾越的鸿沟。虽然照片能够保存他的面容,但我们彼此对话的愿望是空想。看似我们借助媒介——不管是文字、照片还是音视频——部分战胜了死亡的终极性,但所有这些东西,终究不过是凝固在琥珀中的化石。

作家杜布拉芙卡·乌格雷西奇(Dubravka Ugrešić)有句话:“相册比相册的主人更长寿。”我父亲,在风华正茂的军人时期,留下了弥足珍贵的照片;之后就是三十年的大段空白,我都拿不出一张幼年时期的父子合影。只是到了离休之后,他才开始拥有一本一本的相册,里边插满彩照,洋溢着数世同堂的家庭快乐,勾勒着丰富多彩的晚年生活,记录着老两口壮游山河的行迹,甚至还有天涯海角的旧梦重温——而这时的三亚,已经游人如织,父亲当年攀爬的巨石,被团团圈起来,只有缴费才能拍照了。

在我心情较为宁静的时刻,翻看父亲的老照片,会激起一种奇妙的情感——既有连接感,又有错位感。仿佛透过这些被定格的瞬间,我得以窥见另一种现实——一个个曾经鲜活流动的时刻,如今却仅存为回音。这些形象在脑海中留下挥之不去的疑问:父亲在那个瞬间在想什么?当他被镜头捕捉时,我又身在何处?早期他卫戍海疆,我还是一堆散乱的原子;我出生长大,他经受屈辱和恢复名誉;他成为爱好古诗词和写游记的老人,而我忙着一路学习、养育和工作;他是否意识到,自己的形象会在未来的日子里,被我凝视、揣测、从来无法舍下?

任何对照片的观看都近乎窥探——不是肤浅的探入,而是透过一扇小小的、未设防的窗口,悄然进入他人生命的体验。每张照片的边框(例如,父亲的黑白照片大小不等,而彩色照片的相册上,则标明了10x15cm的尺寸),既构成了观察被摄对象的窗口,其实也是进入观看者内心的窗户。因为,观看并非完全被动。注视得越久,这种体验便越像是一场探寻——寻找某种隐藏的意义,找到将这些静止的画面串联在一起的无形的线,将看与被看双方彼此连接。照片变成了一道谜题,一张情感的地图,一个无声的对话——仿佛,只要凝视得足够深,沉浸在形象的裂缝与光影交错之中,就能穿过一条隐秘的通道,步入另一片时空——在那里,过去从未真正逝去,而是静静等待被重温。

照片被拍摄的时间与后来观看的时间之间,形成了一种悖论般的间隙。过去和现在在这单向的注视中交错,时间仿佛在无声中渗透、重叠,使我们与照片中的人物既遥远,又相连,为同一片光线的捕捉所束缚。

也许,这正是摄影的力量,也就是相册的意义:它不仅仅是存储记忆的工具,更是一种唤醒的媒介。它提醒我们,每一张照片,不论多么寻常,都曾在某个时刻真实地存在——呼吸着,跳动着,充满感知。而当我们注视它们,我们也成为了那一刻的参与者——一个试图触碰那些稍纵即逝、却又深藏在光影之下的秘密的观察者。

可是,我果真能触碰到秘密吗?如果照片是谜题,我能解谜吗?比如,在父亲的最后时光,他为什么要整理照片,并且想把一部分照片丢掉?如果照片是回忆的副本,那么他想放弃哪一段回忆?

在父亲的骨灰盒前端,有一个小小的放照片的位置,哥哥嘱咐我,记得安葬的时候,带上父亲的1寸标准照。我觉得我把照片装进了口袋,结果到了墓园,竟然到处找也找不见。葬礼后数月,在书房里,那张证件照大小的照片,不知从什么地方掉出来,无声无息地来到我脚边。我无意中瞥见,看到爸爸熟悉的、温暖的面孔,立即被牵动了神经,失声痛哭起来。我把自己关在房间里哭,止也止不住,回忆和情绪就像气球,而照片则犹如尖刺,嘭地引爆一切。

我至今没有动放在盒子里的那些父亲不想要的照片。有好几次我想精挑一下,把挑出来的插回相册,但每次打开盒子,疼痛就会从里面涌出来。如果我触摸照片,指尖仿佛能感受疼痛。

保罗·奥斯特(Paul Auster)回忆父亲,说到他在父亲卧室的壁橱里,找到几百张照片,“以一种近乎疯狂的兴致审视这些图片。我觉得它们难以抗拒,非常珍贵,近乎圣迹。它们似乎可以告诉我那些我以前并不知道的事,揭示先前隐藏的真实,而我仔细研究每张照片,全神贯注于最微小的细节,最无足轻重的影子,直到所有图像成为我的一部分。我不想遗失任何东西”。总有一天,我也要如此审视父亲的照片,不管是他保留的,还是他想扔掉的。然而现在我还做不到。

四

所以照片是什么?就是一张张布满了“情感”的纸。照片确实带有情感色彩,就好似被电磁蚀刻过一样。我们精选出来的照片一定都是开心美好的,并且我们也不大可能把同自己不太亲近的人的照片保存在自己的相册里。惟其如此,事后打开相册来看,所有的照片都让人想起空虚、失落和悲伤。

所谓老去,就是成为一个渐渐消失的世界的见证人。有一次,父亲翻照片,我走到他身后问,“你看照片啊?”他指给我看农场首届老干部运动会的合影,“这些人中超过半数都已经死了”,他对我说。

菲利普·拉金(Philip Larkin)写过《一位年轻女士相册上的诗行》(Lines on a Young Lady's Photograph Album),这是为他赢得声誉的第一本成熟之作《少受欺骗的》(The Less Deceived, 1955)的开卷诗。他选取相册作为自己的书写对象,照片成为了时间流逝的象征。“每张小小的快照都被/焊接在它的相框里。”这里的“焊接”传达了一种冰冷的、不可更改的意味——照片中的世界是封闭的,时间被固定在其中,虽说能让人忆起过去,但现实却不可能停留在那个片刻。这让人既感到温暖,又充满惆怅。

温暖是因为照片给我们人依旧在那儿的感觉;惆怅是因为通过照片而留下的痕迹是幽影般的,只是象征性地提供了离散的亲人的存在。照片既可以对抗时间,比如存留年轻女士的青春与美;也凸显时间的残酷,因为美的时刻转眼逝去,现实中的人和物都发生了改变。

拉金对年轻女士说,希望“如天堂般将你珍藏”,这表明作为一个诗人,拉金清楚地意识到诗歌要承担保卫有限存在的责任。拉金认为,诗歌写作是为了“保存我所看到、想到和感到的事物……保存的冲动是一切艺术的根本”。他写到的摄影,其实和诗歌一样,代表着人在日常生活的有限存在中,对必死侵蚀力量的抵抗。

恰如奥斯特所描述的照片的神奇效用:“我失去了父亲。但同时,我也找到了他。只要我把这些照片放在眼前,只要我继续全神贯注地细看它们,他就好像仍然活着,即使他死了。或即使不算活着,至少也没有死。或者更确切地说,他以某种方式被悬置了,被锁在一个与死无关的宇宙,在那儿,死亡永远不得其门而入。”

塞满书架最底下那一排的家庭相册,是我的人生保护伞。它们是我的父母存在过、感受过、爱过的证明。它们也是我用来对抗时间洪流的护身符。拉金所说的“从眼睛到册页的距离”,这么短又那么长,我可以用父亲的丈量尺,无限地丈量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号